川越唐人揃いとは

2017.09.08 08:40

川越唐人揃いとは、江戸時代の川越で、町人たちが川越氷川神社の例大祭で実際に行っていた朝鮮通信使の仮装行列のことです。

朝鮮通信使とは、豊臣秀吉の朝鮮侵略の後に政権を握った徳川家康は、朝鮮王朝との友好平和こそが日本の平和に必要だと考え、侵略によって多くの被害を受けた朝鮮王朝と交渉を重ねて国交回復を実現し、朝鮮王朝と友好親善「善隣友好」の証として「朝鮮通信使」という名前で文化交流を行いました。

将軍が変わった時には必ず朝鮮王朝から500人ほどの使節団を招きました。当時の朝鮮王朝の第一級の文人(詩人・画家・医者・舞楽など)が、半年をかけて釜山から対馬・北九州・下関・大阪から淀川を上り東海道を通り江戸に来ました。その行列は江戸時代のイベントの中では最大のもので、各地で歓迎され、交流が行われました。

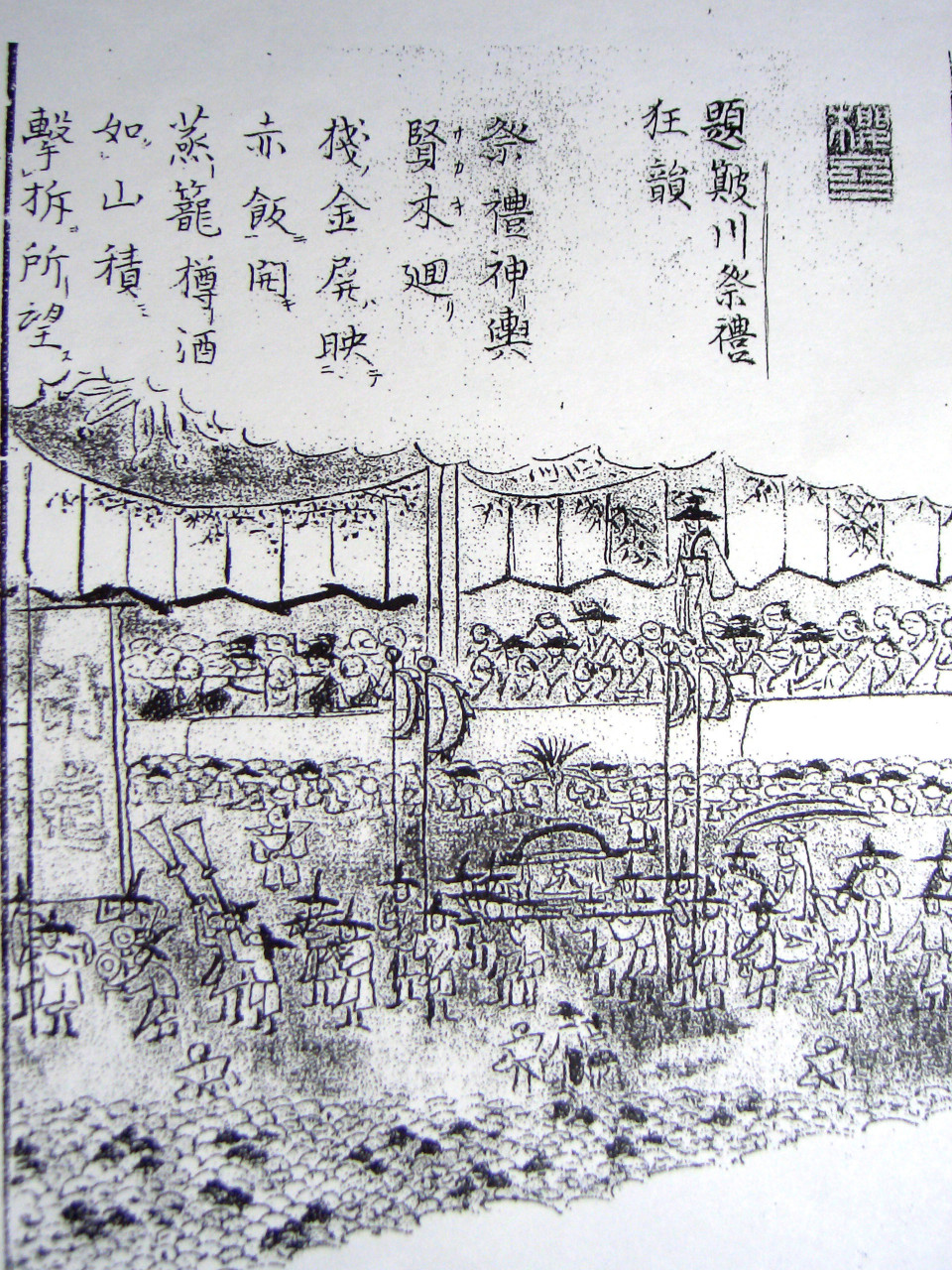

江戸に入ってきたときに、川越の商人たちも見学してその華やかさに見とれました。川越の大商人であった榎本弥左衛門は、それを日記に書きとめています。そのこともあって、朝鮮通信使が川越に来たことはないけれども、川越祭りのときには「唐人揃い」という名前で朝鮮通信使の仮装行列を行いました。それが大人気であったことが記録に残されています。

「唐人」とは、今でいう「中国人」ということではなく、外国人全般を指す言葉でした。

江戸時代の川越唐人揃いの様子 川越氷川祭礼絵巻・武蔵三芳野名称図絵