ベルティングの助けになること その②

こんにちは。さらです。

ベルティング発声の助けになることその2、喉の力みについてです。

以前にもブログにちらっと書いたことがあるのですが

トレーナーさん指導者さんからトレーニーさんまで、「喉」と言う時って「舌」の動き・状態であることはわりと多いんです。

声帯を含む咽頭の筋肉はもちろん声の状態に関わりますし、首回りの表層の筋肉群も響きや呼吸に影響がありますから、

「喉」の状態が声のために大切な要素であることは間違いありません。

ですが、咽頭筋群は目視できず、1つ1つがものすごく小さく入り組んでいるため、繊細に全てをコントロールできる部類かというとちょっと疑問に思っています。

(咽頭にカメラを入れるなどして動きを確認するメソッドや筋肉ごとにトレーニングのやり方があるメソッドがありますが、私が未体験なので現時点では判断しかねる、という方が正しいでしょうか)。

また気道自体は軟骨に囲まれているので

一般に「喉」と呼ばれるあたりにおいては周囲の筋肉の影響は受けづらい。

で、何を指して「喉」が力んでいる みたいに言っているのかというと

「舌の状態」による影響を、これは「喉」で起きていることである と「感じて」いる

ということが多いんです。

(↑ちなみに咽頭周りの筋肉に張りがないわけでは全くありません)

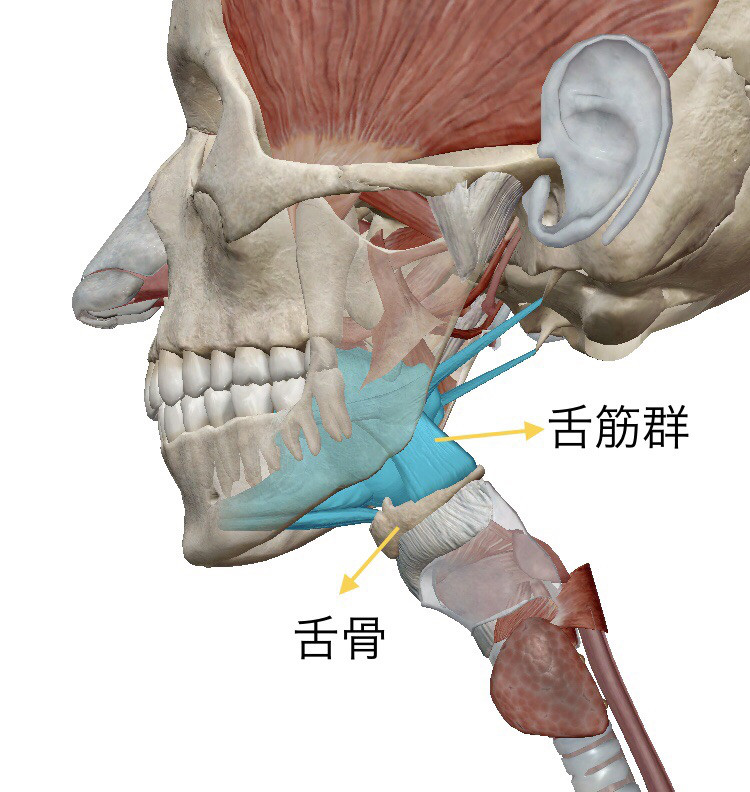

声帯を囲む甲状軟骨や輪状軟骨は舌骨の下にぶら下がっていて

この舌骨は「舌」骨って言うくらいなので、舌が繋がっています。

いわゆる声帯が上がる・下がるモンダイから喉の締まりまで「喉」で起きている不具合のように語られることが、

舌筋で不要な動きをおこして、舌が上がりすぎていたり、舌を押し下げすぎていたりすることに起因するケースは気付かれにくいけど案外あります。

私の場合は、合唱や声楽をやっていた頃から舌の奥を上げる習慣があって(空気の流れる空間を狭めて高音を出そうとしていた&ピッチへの恐怖心 によって無意識に起こしてしていた)

鏡で見て不自然だなとは思っていたんですが

いや、でもこれ治らないし無理じゃん?とハナから思っていました。

また、「喉をあける」という指導に基づいて、あけている感覚を得ようとして過度に舌を押し下げている人や、喉仏の高さを一定にしようとして舌の奥を押し下げるような動きが見える人もみかけます。

このあたりのモンダイを解消するのに、キャシーの「浜田か」や重子さんの動きの再確認がとても有効です。

特に「浜田か」は息の流れや声帯の動きと、舌の状態・動きが別であることを体感するのにとても使えます。

そして舌が顎と一緒に動き続けていることを許してあげられると、

声帯の痛みや首回りの違和感を感じずに声のコントロールが可能になってきますし

この点はどんな発声にも共通して言えることです^^

また同時に、息を送り出すのをコントロールする役目は喉ではなくお腹全体&胸郭がやってるよー!

という意図を持ち続けることも、舌を楽にしておける重要ポイントのひとつです。