読書感想文

この二週間、僕を悩ませる一冊の本。

何か書かねば。書かねばならぬ。

・

・

ある日、お店の郵便受けに分厚い封書が入っていました。

どこかの宗教団体から聖書でも送られてきたのかなと苦笑しながら開封すると、立派な装丁の注文した覚えのない分厚い本が一冊と、手紙。

送り主は、とある出版社。手紙には「献本」の文字。

・

なんだこれは?なぜ僕に?後でお金請求されるやつ?

よく言うじゃないですか。

"タダより高いモノはない"と。

・

添えられた手紙を読み、怪しい出版社ではないかを調べる。

創業120年を超える、由緒ある出版社。

これで少し安心してしまう僕は、とっても権威主義的。

でも、やっぱり「なぜ僕に?」というのは最後まで引っかかります。

・

文化人でもなければ影響力もない。

店も駆け出し、そもそも「ブックカフェ」でもない。

ご担当者さまに率直に理由をお訊きすると、なんでも当店のInstagramをご覧いただいたようで、

「本と芸術を大事にされているようにお見受けしましたので」

という、とてもとても嬉しいお言葉が。

まさかこんな形で当店の文化を感じて頂けるとは。

・

・

手紙には「賛同いただけましたら、ぜひともご紹介、ご高評を賜りますれば…」と。

おまかせください。

僕がお力になれる気はしませんが、一宿一飯ならぬ、一版の恩です。

・

・

ということで、悩んでおりました。

書評を書いたこともないのにそれっぽくしたくて、頭を抱えながら考えていましたが、無理。いつも通りやります。

・

・

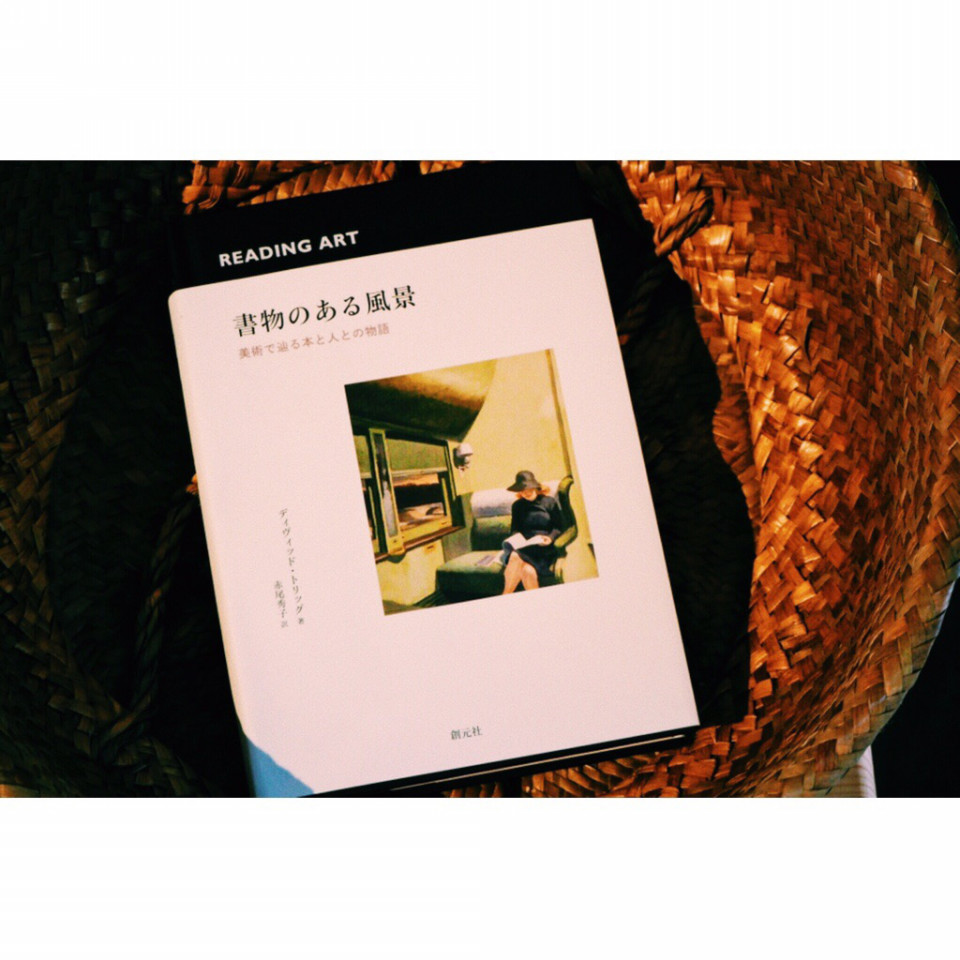

創元社さま刊行、ディヴィッド・トリッグ著、

「書物のある風景」( @sogensha_visual )。

・

平たく言えば「本を対象とした絵画・芸術の画集」です。「本と絵」の本。

誰もが知る有名画家から、無名の現代アーティストまで。

1世紀のフレスコ画から、2017年の空間芸術まで。

古今東西、収められた300点の作品の共通項は「本」。

絵の中で、時間を超えて本が旅をする。

・

・

「本とは何か」「僕にとって本とは何か」。

この二つの思念が行ったり来たり。

・

・

誰もが「本をたくさん読みなさい」と言われたことがあるかと思います。僕も本は読まないよりは読んだ方がいいと思う。良書も悪書も。

僕にとって三島由紀夫・筒井康隆・さくらももこは良書ですが、「20代にしておきたい17のこと」なんて自己啓発本は悪書です。

もちろん、読み手が何を求めるかによって、良書と悪書はそっくり逆転することは言うまでもありません。

自己啓発本の類は大嫌いだけど、読んだことがあるからこその好き嫌い。

「これは自分には必要ないな」と確認するために読む。

清濁併せ呑むことが、本を愛でるということだと思います。

・

というのも、本の歴史は弾圧の歴史でもあるから。

その本が「清」か「濁」かは読み手一人ひとりが決めるべきものですが、個人が読むよりも先に国家が「清」と「濁」を決めてしまうということは、有史以来何度も繰り返されてきました。

近代でも、ナチスによる焚書、中国の文化大革命、戦中の日本などなど。同様のことは今なお世界のあちこちに転がっています。

・

本は人を導くものであると同時に、人を大いに惑わすものでもあります。これはきっと確か。

でも、それを決めるのは個人であって国家であってはならないというのが日本に生きる僕たちの、一般的な感覚ではないかと思います。

・

一方で、本の大衆化による情報の氾濫に警鐘を鳴らす作品も、本書にはたくさん収められています。

現代のネット社会にも当てはまることですが、

「こんなにたくさんの情報を得てどうするの?逆に生きにくくない?」というメッセージは、答えの無い問いにも思える。

収録された300点の作品からは、

「本は良いよ」

「本は怖いよ」

といった、様々な本の性質が垣間見えます。

・

・

翻って、僕にとって本とは何か、どんなものか。

物騒な表現ですが、本とは「首級」です。

だから、デジタル書籍では僕は決して満たされない。

「おまえを読み尽くしてやったぞ!」という勝利宣言をするには、本が手元にないといけないのです。

その征服欲は、戦場で首級をあげる感覚に近いのではないかと夢想します。当然、戦場を知っているわけではありませんが。

・

・

最後に、この「書物のある風景」を読みながらふと感じた、突拍子もないこと。

本書に収録されている作品のうち、2/3ほどは「本を読んでいる人」を描いた絵です。

それらを眺めていると、その絵の中に人々が住まう世界があって、どこか自分が一つ上の次元から覗いているような感覚がありました。

同時に、僕がこの本を読んでいる姿もまた、何者かが高次元から見つめているのかもしれない。

その「何者か」を何と呼ぶのかは分かりませんが。

・

・

気になられた方は、ぜひ一度当店でご覧いただくか、書店で手にとってみてください。

あー、疲れた。

タテイト珈琲店史上、最長キャプションでしょう。苦しかった。解放された。

「評する」というのは向いてないです。僕。

それにしても良い本をいただきました。

創元社さま、ありがとうございました。