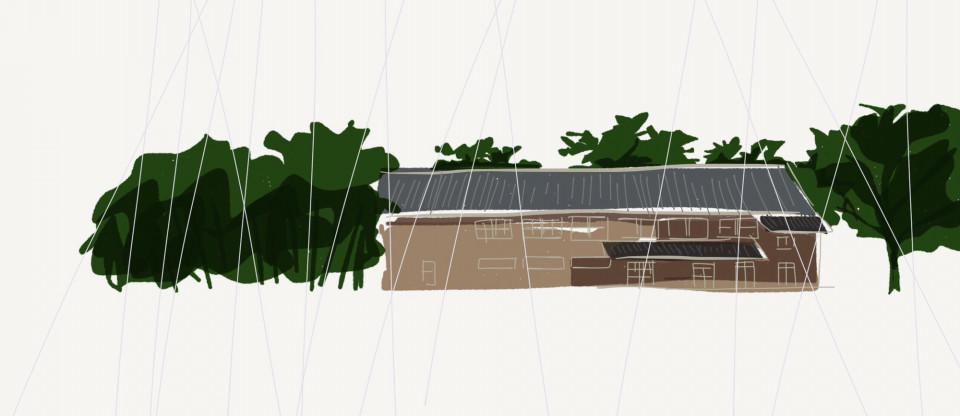

霞む学び舎

2019.09.01 20:41

8月のおわりに、遠い記憶を訪ねた。

このとき、あんなに鮮明にわたしを縛っていた記憶は、一気に靄がかけられ、霞んでしまった。

それほど、実際に見た、暮らした、生活をそこでしてきたその記憶をも一瞬で塗り替えることができる。

目の前に立ち現れる視覚的現実の強さを思い知る。

それは、あのひとの顔が一瞬にしてベールに包まれてしまった、あの最期のときのような。

現物を見て、記憶が鮮明に蘇(よみがえ)る、ということは、過去にいくつもあったけれど、

その逆ははじめてだった。

それは、しとしとと降り止まない小雨のせいだったのか。

それとも、時を超えて、

わたしが、わたしの体が、あの頃より遥かに大きくなっていて、

すべてが小さく見えてしまった、その体格的かつ視覚的な都合だろうか。

目の前に、あのときの景色がある。あのときの景色の前に、いまのわたしが佇んでいる。

景色とわたしの間に、くすんだクリアボードが立っているような。

否、よく見れば、そのくすんだボードの後ろにあるあの景色も、どことなく荒廃している。

もうこの世界は、ここでおしまい。

そういって、いままで遊んでいた人形の家に、レースのカバーを掛けられたかのような。

わたしは、そのクリアボード越しにその景色の中を、ゆっくりと進む車の後部座席から、

その景色の中で、なにか動くものはないか、目を凝らして、最後まで見ていた。