湿邪のはなし②

前回の投稿で、世界中で問題の感染症は、

湿邪が影響していると書きました。

その続きです。

本草薬膳学院の教科書のひとつを出版している東洋学術出版社のサイト『中医臨床』プラスのページにて公開されている、武漢で治療にあたった医師の報告を参考にしています。

武漢における、2020年1月の降水量は過去20年間の平均値に比べると4.6倍だったそうです。

武漢の武昌区では、何日間か晴れが続き、気温が上がると外来患者数が大幅に減ったそうです。

1日100人以上あったのに、20人余りに減ったと仝小林先生は報告しています。

そういえば、東京で陽性患者が急激に増え始めたのは梅雨入り始めの頃のように感じます。

GW明けあたりからは、晴れの日が多く、暑い日が続いていたように感じます。それまでは一時的に落ち着いていたように感じます。

他の国でも、湿度が49%から79%になり、気温も5度〜11度になると急速に広がっているようです。

そして気温の上昇と共に徐々に寛解している地域が多いそうです。

そして、中医学の診察方法のひとつに「舌診」という方法があります。感染した患者の舌を観察すると、ほとんどの人に白い舌苔が見られるそうです。

舌に苔がついているということは、体内に余分な湿気がこもっていることを示します。

色が白いというのは、体が冷えていることを示します。

黄色い苔だと、体に熱がこもっていることを示します。

で、病状が進むにつれて舌の色や苔の状態も変わっていくようです。

湿邪のカゼの特徴である、倦怠感、頭の重さ、下痢、治るのに時間がかかる、陽気を傷つける等と一致しています。

陽気を傷つけるというので、陽虚体質の人は要注意した方が良さそうです。(慢性的な冷え、足腰のだるさ、高齢者など)

実際に処方された中薬の内容も、湿気を排出する作用のあるものが多く組み合わせてありました。

内容について興味がある方は東洋学術出版社のサイトをご覧ください。

軽症や治療後期の患者には漢方薬の処方がとても効果的だったようです。

ただ、このウイルスにはよくわからない部分もまだたくさんあります。

ウイルスが湿気を好むのか、ウイルスによって湿気がこもるのかわかりません。

体力のある、スポーツ選手や外に出かけないのに感染した人もいるようです。

味覚や嗅覚に異常が出るのは何故?

謎です。

湿邪というのは、天候以外にも汗で濡れた衣服を長く身につけていた場合や、ストッキングの着用で蒸れてしまった場合など、水を扱う環境に長く滞在する人にも影響があるようです。

上記で言及したことが関連しているなら、

夏場のマスク着用はちょっと考えないといけないかもしれません。

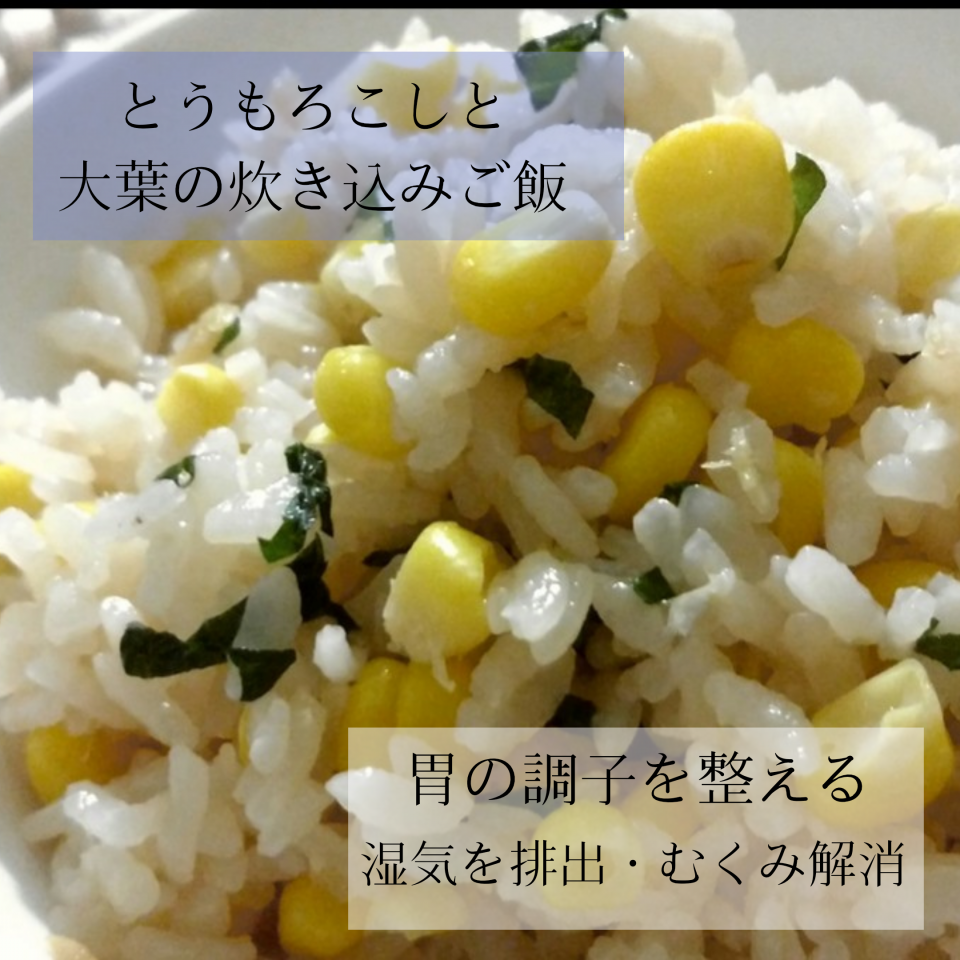

広東省では、国の指針以外にも独自で体質別に予防薬膳のレシピを大衆向けに提唱しているようです。効果を発揮しているのかどうかはわかりませんし、日本の気候と合っているのか不明ですが、機会があれば作ってみようと思います。

↑このURLをタップまたはクリックすると、薬膳教室木の芽を友だち追加できます。